Zusammenfassung:

In der sogenannten „conlatio cum Maximinus“ (Gespräch mit Maximinus) finden wir eine verschriftlichte Debatte zwischen Augustinus und Maximinus über die Trinität. Während Augustinus für die orthodoxe Trinitätslehre einstand, vertrat Maximinus eine klassische Subordinationslehre, wonach der Sohn und der Heilige Geist dem Vater untergeordnet sind.

Einleitung

Augustinus hat eine Unmenge an theologischer Literatur produziert. Ihm ging es Zeit seines Lebens darum, für die Wahrheit einzustehen. Er war allerdings kein reiner Schreibtisch-Theologe, sondern hatte auch zahlreiche direkte theologische Konfrontationen mit seinen Gegnern.1 Einer davon war ein Mann namens Maximinus, der die Trinität leugnete. Die Debatte zwischen den beiden („conlatio cum maximinus“) liegt uns heute noch vor. Ich möchte in diesem Artikel diese trinitarische Debatte analysieren und gehe dabei wie folgt vor: Zuerst präsentiere ich die Quellen, in denen die Debatte vorkommt, dann erläutere ich den Kontext, der für das Verständnis der Debatte nötig ist, und anschließend den Inhalt der Debatte.

Die Quellenlage

Es gibt zwei Werke, in denen die Debatte zwischen Augustinus und Maximinus thematisiert wird. Zum einen in der „Vita Augustini“ und zum anderen in der „conlatio cum Maximinus“ (im Folgenden nur noch conlatio) an sich.

1. Vita Augustini

Die Debatte zwischen Augustinus und Maximinus wird schon in der Vita Augustini bei Possidius kurz beschrieben.2 Possidius liefert dort interessante Informationen über Maximinus als Person und das Streitgespräch an sich, verwendet aber den Großteil des Textes darauf, die „Durchtriebenheit dieses Mannes [Maximinus]“3 aufzuzeigen. Die Augustinus-freundliche Grundhaltung von Possidius4 führt bei ihm zu einer sehr subjektiven Bewertung der Debatte. Abgesehen von seiner Bewertung schafft Possidius hier dennoch einen verlässlichen geschichtlichen Rahmen für die Einordnung der conlatio. Er erwähnt auch, dass das, „was die beiden Parteien vortrugen, protokolliert wurde“.5 Dieses Protokoll ist die conlatio.

2. Conlatio cum Maximinus

Die conlatio wird das erste Mal bei Possidius im an die Biografie angehängten Verzeichnis über alle Schriften des Augustinus erwähnt.6 Sie ist die Mitschrift eines gewissen Antonius, der das Streitgespräch stenografiert hat.7 Die Schrift besteht insgesamt aus 15 Paragraphen und unterteilt sich wie folgt:

- Paragraphen 1-13 beinhalten jeweils einen Redebeitrag der beiden Kontrahenten.

- Paragraph 14 beinhaltet ein langes Votum von Augustinus.

- Paragraph 15 beinhaltet ein sehr langes Votum von Maximinus.

Inhaltlich ist in der Debatte keine klare Gliederung zu erkennen.8 Man kann mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass die uns vorliegende Version der conlatio der Originaltext ist und keine Überarbeitung.9

Der Kontext

Um die Debatte zwischen den beiden zu verstehen, sind zuerst einige wichtige Fragen zu klären: Wer waren Augustinus und Maximinus? Wie kam es zur Disputation? Welche Dogmen sind wichtig, um die Debatte richtig zu verstehen?

1. Wer war Augustinus?

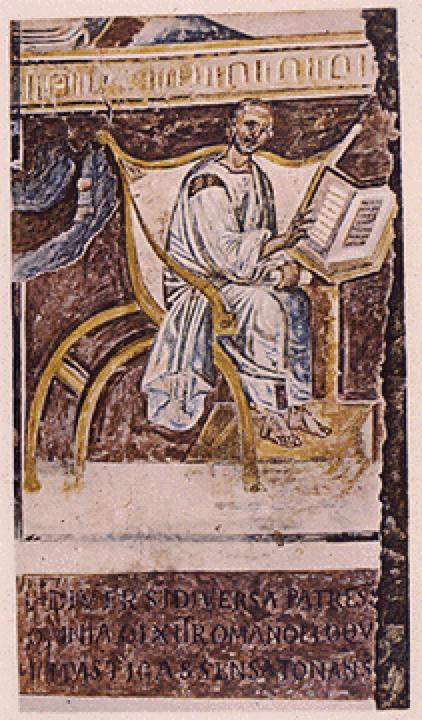

Die Autorität und der Einfluss von Augustinus waren zu seiner Lebenszeit und das gesamte Mittelalter hindurch so groß, dass wir uns bei der schieren Menge an Informationen zu seiner Person auf die wichtigsten beschränken müssen. Aurelius Augustinus wurde 354 im nordafrikanischen Thagaste geboren und starb 430 in Hippo Regius. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er in Hippo, wo er 391 die Priesterweihe und 395 die Weihe zum Bischof von Hippo Regius erhielt.10 Augustinus geriet erst zum Ende seines Lebens in konkreten Kontakt mit der arianischen Lehre. Zwar hatte er sich bereits intensiv mit dem trinitarischen Glauben in De trinitate auseinandergesetzt, aber es blieb ein theoretisches und abstraktes Wissen.11

Vielleicht hatte Augustinus die ersten unmittelbaren Kontakte mit arianischen Christen um 410, als Rom geplündert wurde und die dadurch ausgelösten Fluchtbewegungen auch Nordafrika erreichten.12 Erst 419 erhielt er tiefere Kenntnisse über den Arianismus, als er eine antiarianische Schrift (Contra sermonem arrianorum) verfasste.13 Augustinus ist zur Zeit der Disputation bereits um die 73 Jahre alt. Maximinus erwähnt, dass Augustinus älter als er selbst sei.14

2. Wer war Maximinus?

Über Maximinus ist im Gegensatz zu Augustinus wenig bekannt. Seine Lebensdaten sind umstritten. Wahrscheinlich ist er zwischen 365-370 geboren und ca. 450 gestorben.15 Possidius erwähnt, dass Maximinus ein „Bischof der Arianer“ war, „der mit den Goten nach Afrika gekommen war.“16 Man kann ihn also vielleicht als Militärbischof bezeichnen.17 Maximinus soll verschiedene homiletische Traktate sowie eine Dissertatio contra Ambrosium und einen Kommentar zu den Akten des Konzils von Aquileia verfasst haben,18 weswegen Brennecke ihn als einen „der führenden Theologen des lateinischen `Arianismus‘ bezeichnet.19 Vielleicht ist das angesichts unserer geringen Kenntnisse über Maximinus etwas zu viel gesagt, aber definitiv war Maximinus kein völlig unbekannter Bischof. Sein Auftritt in der Debatte mit Augustinus zeigt, dass er intelligent, schriftkundig und rhetorisch geschult gewesen sein muss.20

3. Wie kam es zur Debatte?

Hippo Regius, der Ort der theologischen Debatte zwischen Augustinus und Maximinus, war nach Karthago eine der wichtigsten Städte der Africa Proconsularis und stand spätestens ab 411 unter orthodoxer Vorherrschaft.21 Maximinus gehörte mit seiner Theologie zur deutlichen Minderheit in Hippo.

In der conlatio wird erwähnt, dass Maximinus mit Sigisvult, einem politischen Führer der Goten, nach Hippo Regius gekommen sei.22 Die Mission Sigisvults begann im Jahre 427, die Anwesenheit von Maximinus kann also in etwa auf das Jahr 428 datiert werden.23 Der Veranstalter der Disputation wird nicht genannt. Man kann aber davon ausgehen, dass die Initiative von der Kirche in Hippo ausging, da Maximinus bereits durch andere Gespräche und Auseinandersetzungen (z.B. mit Eraclius) als „Häretiker“ auf sich aufmerksam gemacht hatte. Die Debatte zwischen Augustinus und Maximinus fand „an einem Ort“ statt.24 Es lässt sich nichts Genaueres über den Ort sagen, außer, dass es wahrscheinlich keine Kirche war. „Zahlreiche Kleriker und Laien“25 sowie „hochgestellte Schiedsrichter“26 sollen bei der Disputation dabei gewesen sein. Man kann von einem großen Interesse unter den Kirchenleuten, aber auch in der breiten Bevölkerung ausgehen.

Die Debatte endet mit einem Votum des Maximinus, das insgesamt über die Hälfte der gesamten conlatio einnimmt.27 Augustinus kommt nicht mehr zu Wort, sondern kündigt in einem schriftlichen Protokoll an, dass er eine Schrift verfassen werde, in der er zeigen werde, „dass du falsche Lehrsätze hast beweisen wollen“.28 Augustinus erfüllt seine Ankündigung wahrscheinlich noch im selben Jahr mit der Schrift Contra Maximinum Arrianum.29

4. Der dogmengeschichtliche Kontext

Die conlatio ist eine primär trinitarische Debatte. Wir müssen uns also mit den theologischen Inhalten der Trinität vertraut machen, die damals prägend waren. Maximinus wird von Possidius als „arianischer Bischof“ bezeichnet.30 Was heißt „arianisch“ und wieso kam es darüber zum Konflikt? Im Folgenden stelle ich die theologischen Positionen des 4. Jh. zur Trinität dar.

1. Arius

Arius ist der Namensgeber und wichtigster Vertreter der sogenannten „Arianer“. Hierbei handelt es sich um einen polemischen Kampfbegriff, den die Anhänger des Konzils von Nicäa für ihre theologischen Gegner nutzten.31 Die Lebensdaten des Arius sind nicht ganz klar, aber er ist sehr wahrscheinlich 336 gestorben.32 Arius war ein Presbyter an der Baukaliskirche zu Alexandrien, der in seinem Denken stark von Origenes beeinflusst wurde.33

Arius glaubte nicht an die Wesenseinheit von Vater und Sohn. Für ihn war der Sohn nur ein vollkommenes Geschöpf, das seine Gottheit durch die Gnade des Vaters beigelegt bekommen habe. Er vertrat somit eine strikte Subordinationslehre des Sohnes unter den Vater und machte Jesus Christus zu einer Art Halb-Gott. Allerdings war Arius in jungen Jahren noch kein vollwertiger „Arianer“, da er anfangs noch keine strikte Subordinationslehre vertrat, sondern bloß die Vorstellung ablehnte, dass Vater und Sohn von einer Substanz seien.34 319 wurde Arius auf der Synode zu Alexandrien exkommuniziert.35 Es entstanden zwei große Lager, die spätestens 324 in heftigem Streit lagen: Auf der einen Seite waren die sog. „Arianer“, die die Subordination des Sohnes unter den Vater vertraten, auf der anderen Seite waren die sog. „Orthodoxen“, die an der Gleichstellung von Sohn und Vater festhielten.36

2. Das Konzil von Nicäa 325

Kaiser Konstantin lud 325 zu einem Konzil in Nicäa ein, um die beiden Seiten zu befrieden. Am Ende des Konzils wurde ein Glaubensbekenntnis formuliert, das die orthodoxe Lehrmeinung beglaubigte und das arianische Verständnis verwarf:

„Wir glauben … an einen Herrn, Jesus Christus, den Sohn Gottes, aus dem Vater gezeugt, den Einziggeborenen, das heißt aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrhaftigen Gott aus wahrhaftigem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater … Diejenigen aber, die sagen: es gab eine Zeit, zu der er [der Sohn Gottes] noch nicht war, und dass er aus dem Nicht-Seienden geworden ist, oder die sagen, dass er aus einer anderen Natur (Hypostasis) oder einer anderen Wesenheit (Usia) ist, oder dass der Sohn Gottes geschaffen, … – diese verurteilt die katholische Kirche.“37

Außer Arius und zwei seiner Freunde unterzeichneten alle anwesenden Bischöfe (auch die arianischen) das Glaubensbekenntnis. Dies lag wahrscheinlich daran, dass der Ausdruck „aus dem Wesen des Vaters“ von den einzelnen kirchlichen Würdenträgern unterschiedlich interpretiert wurde.38 Außerdem hielt ein neuer (vom Kaiser vorgeschlagener) Begriff Einzug in den arianischen Streit, der das Verhältnis von Vater und Sohn beschreiben sollte: „homousios“ (wesenseins).39

3. Bis zum Konzil von Konstantinopel 381

Mit dem Konzil von Nicäa begann der arianische Streit erst so richtig und wurde zu einem kirchenpolitischen Machtkampf. Hierbei tat sich insbesondere Athanasius, der Bischof von Alexandria, hervor, der das Bischofsamt von 328 bis 373 innehatte.40 Er legte große Betonung auf die Einheit von Vater und Sohn, popularisierte den Begriff „homousios“ in der theologischen Debatte und verband Christologie und Soteriologie eng miteinander.41 Man kann grob zwischen zwei Phasen des „arianischen Streites“ unterscheiden: Hauptphase und Abschlussphase.

In der Hauptphase (325-361) gelang es dem arianischen Widerstand, das Bekenntnis von Nicäa durch arianisch formulierte Bekenntnisse zu ersetzen.42 Hierzu muss auch das Konzil zu Rimini (359) gezählt werden, in welchem die homöische (wesensähnlich nicht -gleich!) Trinitätslehre festgesetzt wurde43 und das auch Maximinus in der conlatio erwähnt.44

In der Abschlussphase (361-381) spielten die sog. drei Kappadozier eine wichtige Rolle: Basilius der Große (gest. 379); Gregor von Nyssa (gest. 394); Gregor von Nizanz (gest. ca. 390). Diese gehörten alle zum Lager der sog. „Orthodoxen“ und verhalfen vor allem zur Entwicklung einer präzisen Begriffssprache weiter, die 381 beim Konzil in Konstantinopel fruchten sollte.45

Dieses Konzil hatte das Nicaeno-Constantinopolitanum als Folge, ein Glaubensbekenntnis, das die Homousie (Wesensgleichheit) des Sohnes und des Heiligen Geistes mit Gott-Vater bekennt. Letztlich wurde das Verhältnis des Heiligen Geistes zu Gott analog zum Verhältnis des Sohnes zu Gott beantwortet.46 In einem Schreiben an die Bischöfe wurde nach dem Konzil zusammengefasst Folgendes gesagt:

„Eine Gottheit, Macht, Wesen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes wird geglaubt, ebenso gleiche Ehre und Würde und gleichewige Herrschaft in drei ganz vollkommenen Hypostasen oder drei vollkommenen Personen.“47

Das Konzil von Konstantinopel beendete den arianischen Streit; von hier an setzte sich die „orthodoxe“ trinitarische Lehrmeinung durch.

4. Nach dem Konzil von Konstantinopel

Der Arianismus erlebte nach 381 im Osten einen Niedergang. Im Westen ging er allerdings in die „germanischen“ Nationalkirchen über.48 Dass Maximinus, der mit den germanischen Goten nach Hippo Regius gekommen war, der arianischen Lehrmeinung anhing, ist auf diesem Hintergrund also nicht weiter verwunderlich. Zur Zeit der conlatio war die große Zeit des Arianismus zwar schon längst zu Ende, aber er blieb dennoch eine ernstzunehmende Option, wovon die conlatio Zeuge ist.49

Der Inhalt der Debatte

1. Die Grundpositionen (Paragraphen 1-4)

In den Paragraphen 1-4 diskutieren Augustinus und Maximinus ihre Autoritäten und nennen ihre Grundpositionen. Maximinus´ schriftbasierter Ansatz zeigt sich darin, dass er sich in der Diskussion allein auf die Bibel berufen möchte. Nachdem Maximinus aufgefordert wird, seine Trinitätslehre auszuformulieren, stellt er sich hinter das Glaubensbekenntnis, das „von den 330 Bischöfen in Rimini nicht nur dargelegt, sondern auch durch ihre Unterschrift bekräftigt wurde.“50 Augustinus insistiert, dass Maximinus sein eigenes Bekenntnis klar ausformulieren soll, sodass Maximinus schließlich folgendes Glaubensbekenntnis nennt:

„Ich glaube: Einer ist Gott Vater, der von niemandem das Leben empfangen hat; einer ist der Sohn, der, dass er ist und lebt, vom Vater empfangen hat; einer ist der Heilige Geist, der Tröster, Erleuchter und Heiliger unserer Seelen.“51

Es handelt sich hierbei um ein eigen zusammengestelltes Glaubensbekenntnis, das die arianischen Überzeugungen des Maximinus nur sehr unterschwellig beinhaltet.52 Maximinus greift sowohl hier als auch an späterer Stelle zentrale Begriffe der Gotteslehre des homöischen Gotenbischofs Ulfila auf.53

2. Die Rolle des Heiligen Geistes (Paragraphen 5-10)

Hier dreht sich die Debatte insbesondere um die Frage, ob nur der Heilige Geist der „Erleuchter“ sei, oder Christus ebenso.54 Maximinus und Augustinus missverstehen sich hier teilweise gegenseitig. Am Ende macht Maximinus jedoch deutlich, dass er von einer hierarchischen Trinitätsstufung ausgehe. Für ihn ist der Vater dem Sohn und dem Heiligen Geist übergeordnet sowie der Sohn dem Heiligen Geist.55

3. Verhältnis von Vater und Sohn (Paragraphen 11-13)

Augustinus macht zu Anfang deutlich, wie er die neutestamentlichen Bibelstellen versteht, in denen von einer Über- und Unterordnung des Sohnes geschrieben wird. Er unterscheidet zwischen dem inkarnierten Sohn und dem „nicht-inkarnierten“ Sohn, sprich: Auf der Erde war der Sohn dem Vater unter- und dem Geiste übergeordnet, aber vorher und nachher sind alle 3 Personen gleichermaßen Gott. Auf die Frage, wie Maximinus die Einheit Gottes verstehe, antwortet er, dass „Vater und Sohn und Heiliger Geist in Übereinstimmung, in Sympathie, in Liebe, in Einmütigkeit eins …“ seien, aber keine Einheit in der Substanz hätten. Vor allem in Paragraph 13 macht Maximinus seine Position sehr deutlich: „Es ist auch der Sohn kein kleiner, sondern ein großer Gott“, der „aufgrund seiner [Christi] Unterwerfung ihn [Vater] zum einzigen Gott“ gemacht habe. Er spricht sich deutlich gegen eine „enge Verbindung oder Vermischung des Sohnes mit dem Vater bzw. des Heiligen Geistes mit dem Sohn bzw. mit dem Vater“ aus.56

4. Der Schluss (Paragraphen 14-15)

Die Schlussvoten in den Paragraphen 14 und 15 sind unstrukturiert und mit wenig Bezug auf die Argumente des anderen.57 Ein Hauptthema ist hier die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit des Sohnes. Während Augustinus die Sichtbarkeit auf die Inkarnation und die Unsichtbarkeit auf die göttliche Natur Jesu Christi bezieht, behält Maximinus die Unsichtbarkeit ausschließlich dem Vater vor.58

Fazit

Die Debatte zwischen Augustinus und Maximinus ist ein spannendes Dokument dafür, wie in der Spätantike über die Trinität gestritten wurde. Selbst im 5. Jahrhundert war die Diskussion um die Gottheit Jesu und des Heiligen Geistes offensichtlich noch nicht endgültig entschieden. In der conlatio, der Debatte zwischen Augustinus und Maximinus, konnte man keinen eindeutigen „Gewinner“ feststellen. Die Kirchengeschichte allerdings hat sich eindeutig entschieden: Die Trinitätslehre setzte sich durch; der Arianismus nicht. Und das ist vielleicht auch gut so.

Quellen- und Literaturverzeichnis:

Fußnoten:

- Bspw.: Contra Fortunatum, Contra Felicem, Conlation Carthagensis. ↩︎

- Vgl. Possidius, Vita Augustini 17,7-9. ↩︎

- Ebd. 17,10. ↩︎

- Vgl. Geerlings, Wilhelm: Possidius, Vita Augustinus, S.8. ↩︎

- Possidius, Vita A. 17,7 ↩︎

- Vgl. Possidius, Indic. 8,14. ↩︎

- Vgl. Antonius, Conl. c. Max. 10. Ich nenne Antonius als Autoren der conlatio. ↩︎

- Vgl. Hermann-Josef Sieben, Antiarianische Schriften, S.28. Hierbei handelt es sich um die Einleitung in die Quellensammlung. ↩︎

- Vgl. Schindler, Alfred, Con. c. Max., Augustinus Lexikon (1209-1218), hier: 1212. ↩︎

- Vgl. K. Pollmann: Augustinus, Aurelius (Der Neue Pauly). ↩︎

- Vgl. Vgl. Hanns Christof Brennecke: Auseinandersetzung mit sogenannten Arianern, (Augustinus-Handbuch), S.209f. ↩︎

- Vgl. ebd. ↩︎

- Vgl. Hermann-Josef Sieben, Antiarianische Schriften, 16f. ↩︎

- Vgl. Conl c. Max. 11. ↩︎

- Vgl. Otto Wermelinger, Maximinus (Der Neue Pauly). ↩︎

- Possidius, Vita A. 17,7. ↩︎

- Vgl. Brennecke, Augustinus-Handbuch, S.209. ↩︎

- Wermelinger, Maximinus. ↩︎

- Brennecke, Auseinandersetzung, S.209. ↩︎

- Vgl. Sieben, Antiarianische, 25. ↩︎

- Vgl. Vössing, Konrad, Die nordafrikanischen Provinzen des Imperium Romanum (Augustinus-Handbuch), 24f. ↩︎

- Vgl. conl. c. Max. 1. ↩︎

- Vgl. Schindler, conl. c. Max. 1212. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- conl. c. Max. 1. ↩︎

- Possidius, Vita A. 17,7. ↩︎

- Vgl. conl. c. Max. 15. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Vgl. Joseph T. Lienhard, Maximinum Arrianum (Contra-), Augustinus Lexikon, 1216. ↩︎

- Vgl. Possidius, Vita A. 17,7. ↩︎

- Vgl. Klaus Seibt, Arianismus (Der Neue Pauly). Auch wenn es sich dabei ursprünglich um einen polemischen Begriff handelte, finde ich „Arianer“ dennoch als Sammelbegriff zur Beschreibung der Vertreter einer gestuften Hypostasen-Trinität sinnvoll. Als Gegenbegriff rede ich von „Orthodoxen“, da es sich hierbei um die Meinung handelt, sie sich durchgesetzt hat. ↩︎

- Vgl. Bernhard Lohse: Epochen der Dogmengeschichte, 9. Aufl., Berlin 2011, S. 55. ↩︎

- Vgl. ebd. Origenes betonte schon die Verschiedenheit von Vater und Sohn und verstand den Sohn als dem Vater untergeordnet (Lohse, Dogmengeschichte, 53). ↩︎

- Vgl. Marilyn Dunn, Arianism, Leeds 2021, S. 14. ↩︎

- Vgl. Lohse, Dogmengeschichte, 260. ↩︎

- Vgl. ebd. 58. ↩︎

- John N. D. Kelly, Altchristliche Glaubensbekenntnisse: Geschichte und Theologie, Göttingen 1972, S.205-229. ↩︎

- Vgl. Lohse, Dogmengeschichte, 60. ↩︎

- Vgl. ebd. 59. ↩︎

- Vgl. ebd. 63. ↩︎

- Vgl. ebd. 64f. ↩︎

- Vgl. ebd. 260. ↩︎

- Vgl. Brennecke, Handbuch Augustinus, S.209. ↩︎

- Vgl. conl. c. Max. 2. ↩︎

- Vgl. Lohse, Dogmengeschichte, 68-70. ↩︎

- Vgl. ebd. 260. ↩︎

- Theodoret, Kirchengeschichte, V, 9. ↩︎

- Vgl. Seibt, Arianismus (Der Neue Pauly). ↩︎

- Sieben, Antiarianische, 9. ↩︎

- Conl. C. Max. 2. ↩︎

- Ebd. 4. ↩︎

- Vgl. Schindler, conl. c. Max., 1214. ↩︎

- Vgl. Sieben, conl. c. Max. 4, Anm. 17. ↩︎

- Vgl. conl. c. Max. 5. ↩︎

- Vgl. ebd. 10. ↩︎

- Ebd. 11-13. ↩︎

- Vgl. Schindler, conl. c. Max. 1215. ↩︎

- Vgl. conl. c. Max. 14 u. 15. ↩︎

Schreibe einen Kommentar