Die Frage, ob die Bibel verfälscht wurde, wirft grundlegende Zweifel an der Authentizität der christlichen Botschaft auf. Besonders das Neue Testament (NT) steht dabei im Fokus: Wie oft wurde die Bibel umgeschrieben? Wurde die Bibel verändert, und wenn ja, in welchem Ausmaß? Dieser Beitrag beleuchtet die Diskussion über die Integrität der neutestamentlichen Texte und untersucht, ob wir Zugang zur „echten Bibel“ haben. Mit einer textkritischen, historischen und archäologischen Analyse gehen wir der Frage nach, ob die Bibel ursprünglich erhalten geblieben ist oder ob sie im Laufe der Jahrhunderte verfälscht wurde.

Die Frage nach der Verfälschung eines Textes erfordert eine präzise Unterscheidung zwischen lokaler und universeller Verfälschung. Lokale Verfälschungen, bei denen einzelne Kopien verändert werden, sind nicht ungewöhnlich und stellen historisch keine Herausforderung dar, da andere unveränderte Kopien den originalen Text bewahren. Der Fokus dieser Betrachtung liegt jedoch auf der Möglichkeit einer Hypothese einer universellen Verfälschung, bei der nahezu alle existierenden Kopien eines Textes so geändert wurden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr bekannt ist und nicht rekonstruiert werden kann.

Ein Beispiel illustriert diese Differenzierung: Stellen wir uns eine Biografie über eine historische Persönlichkeit vor, die in zehn Exemplaren angefertigt und an unterschiedliche Orte verteilt wurde. Wenn eine Person absichtlich eine der Kopien manipuliert, etwa durch Hinzufügen oder Entfernen von Inhalten, spricht man von einer lokalen Verfälschung. Solange die übrigen neun Kopien erhalten bleiben, kann der originale Text durch Vergleich rekonstruiert und die Manipulation aufgedeckt werden.

Eine universelle Verfälschung hingegen würde bedeuten, dass nahezu alle Kopien weltweit so verändert wurden, dass die originale Biografie nicht mehr bekannt ist. Dies setzt voraus, dass jede Kopie an jedem Ort, in jeder Sprache und in jedem Zeitabschnitt konsistent und vollständig angepasst wurde. Je mehr Kopien (insbesondere zeitlich nah am Abfassungsdatum) existieren, die über verschiedene Regionen, Sprachen und Zeiträume hinweg verteilt sind, desto unwahrscheinlicher wird ein solches Szenario, da es eine nahezu lückenlose Kontrolle über die gesamte Überlieferungsgeschichte des Textes erfordern würde.

1. Textüberlieferung des Neuen Testaments

1.1 Einzigartige Manuskriptüberlieferung

Das NT ist der am besten überlieferte Text der Antike. Es existieren:

- Über 5.600 griechische Manuskripte

- 10.000 lateinische Manuskripte

- 9.300 Übersetzungen in andere Sprachen (z. B. Syrisch, Koptisch, Armenisch).

Diese enorme Menge an Manuskripten, die sich über verschiedene Orte, Sprachen und Jahrhunderte erstreckt, bietet einzigartige Möglichkeiten, den ursprünglichen Text zu rekonstruieren.

Zum Vergleich: Homers „Ilias“, das zweitbeste überlieferte Werk, besitzt etwa 1.800 Manuskripte, und der zeitliche Abstand zwischen der Abfassung und der ältesten erhaltenen Kopie beträgt rund 400 Jahre. Beim NT hingegen sind einige Manuskripte weniger als 100 Jahre nach der Abfassung entstanden – ein nahezu beispielloser Befund in der antiken Literatur.

| Werk | Anzahl Manuskripte | Abstand zum Original |

| Neues Testament | >25.000 | 50–100 Jahre |

| Homers „Ilias“ | 1.800 | 400 Jahre |

| Caesars „Gallischer Krieg“ | 10 | 1.000 Jahre |

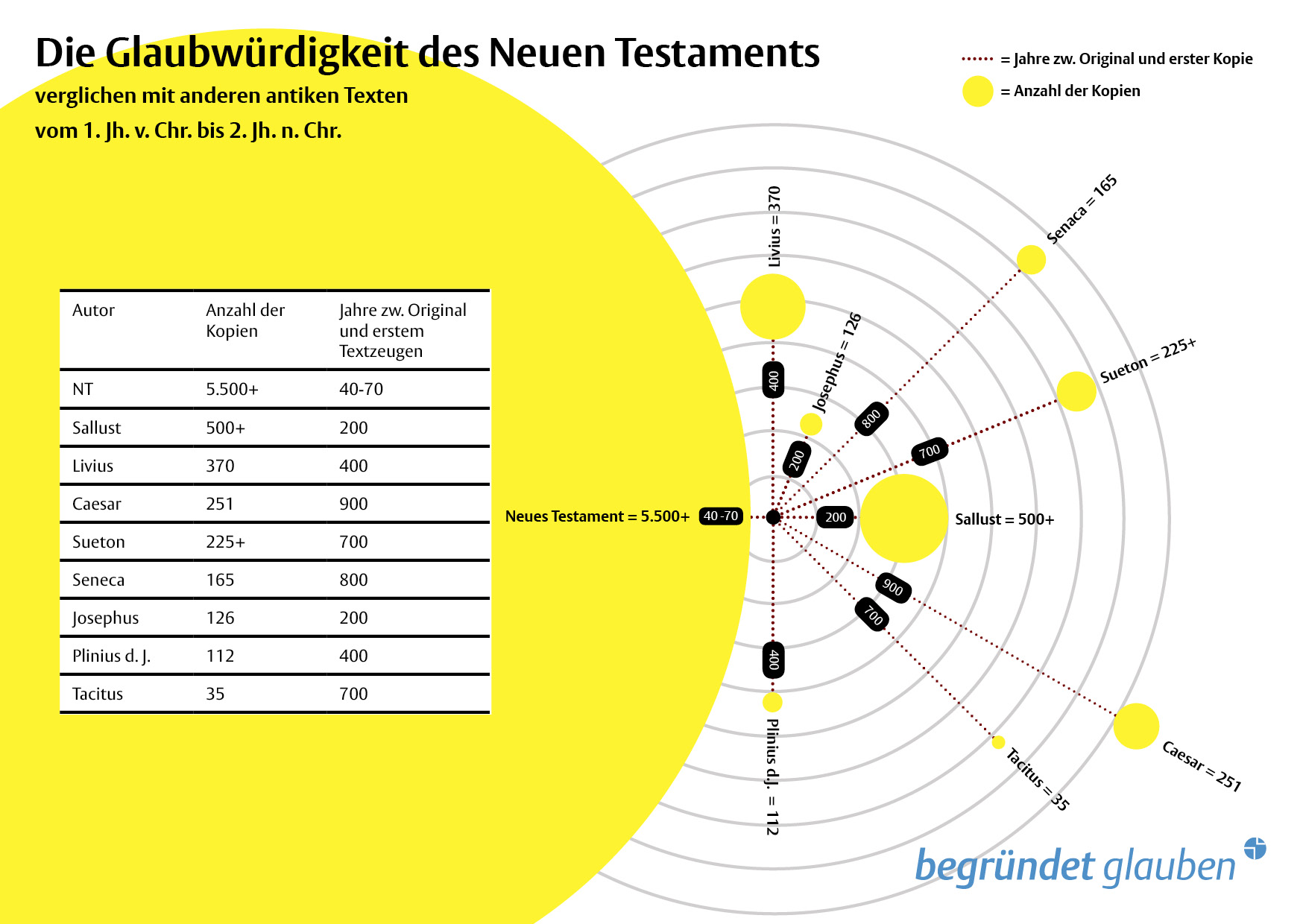

Vergleicht man ausschließlich Texte, die zur Zeit des Neuen Testaments entstanden sind (also zwischen dem 1. Jh. v. Chr. und dem 2. Jh. n. Chr.), wird das Ergebnis noch beeindruckender. Kein anderer antiker Autor oder Text verfügt über eine so große Anzahl an Funden und eine derart geringe zeitliche Distanz zur Erstverschriftlichung wie das Neue Testament.

Selbst bei Sallust, dessen Überlieferungslage vergleichsweise gut ist, beträgt der Abstand zur Erstverschriftlichung immer noch 150 Jahre mehr. Zudem ist die Anzahl der erhaltenen Handschriften im Vergleich zum Neuen Testament um 91 % geringer.1

1.2 Die wichtigsten Manuskripte

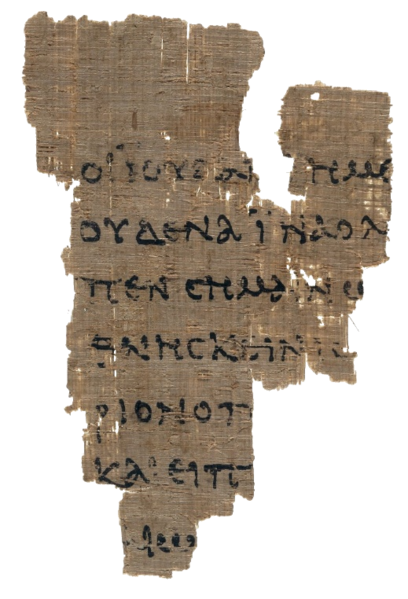

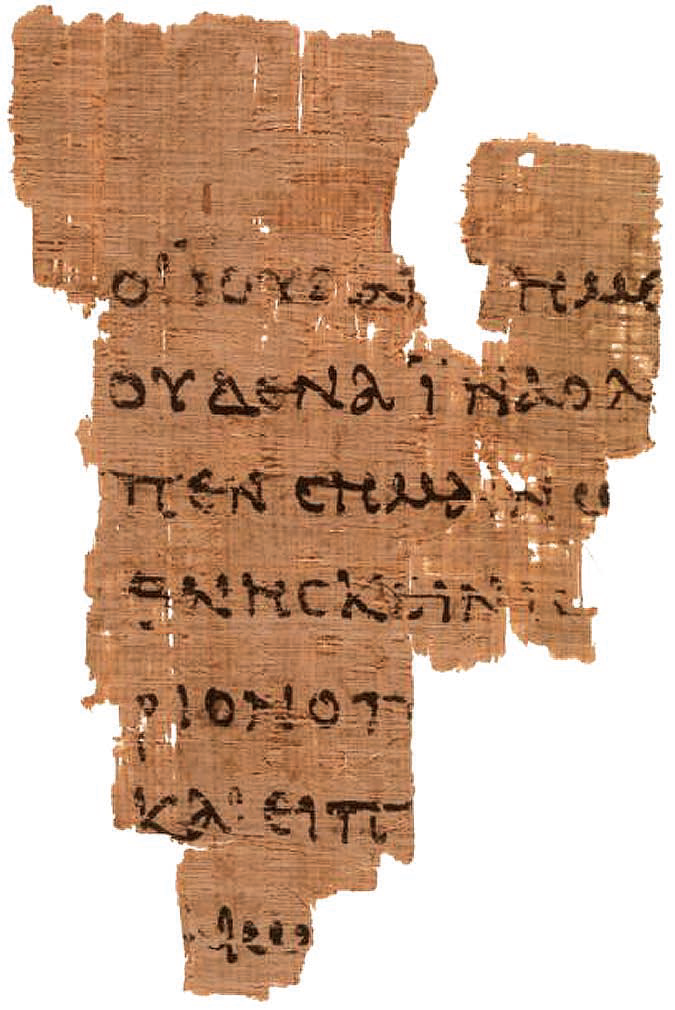

- P52 (ca. 125 n. Chr.): Das älteste Fragment, ein Teil des Johannesevangeliums.

- Chester-Beatty-Papyri (200-300 n. Chr.): Enthalten große Teile des NT.

- Codex Sinaiticus und Codex Vaticanus (4. Jh.): Enthalten fast das gesamte NT

P52: Das bislang älteste bekannte Fragment (125 n.Chr.)

Der abgebildete Text der Vorderseite lautet rekonstruiert (der fettgedruckte Text ist dem Papyri zu entnehmen):

1 οι ιουδαι[ο]ι ημε[ιν ουκ εξεστιν αποκτειναι]

2 ουδενα ινα ο λ[ογος του ιησου πληρωθη ον ει]

3 πεν σημαινω[ν ποιω θανατω ημελλεν απο]

4 θνησκειν ισ[ηλθεν ουν παλιν εις το πραιτω]

5 ριον ο π[ιλατος και εφωνησεν τον ιησουν]

6 και ειπ[εν αυτω συ ει ο βασιλευς των ιου]

7 [δ]α̣ιω[ν]

Übersetzung: 31Da sprach Pilatus zu ihnen: Nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten; 32 damit das Wort Jesu erfüllt wurde, das er sprach, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. 33 Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? (Johannes 18,31-33)

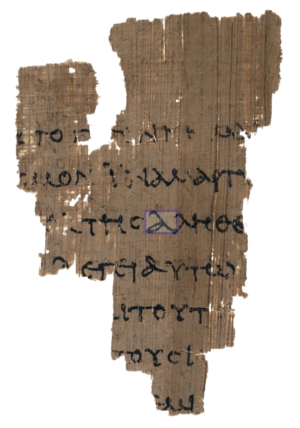

Der Text der ebenfalls rekonstruierten Rückseite lautet (der fettgedruckte Text ist dem Papyri zu entnehmen)

1 [βασιλευσ ειμι εγω εισ το]υτο γ[ε]γεννημαι̣

2 [και εληλυθα εισ τον κο]σμον ινα μαρτυ̣

3 [ρησω τη αληθεια πασ ο ων] εκ τησ αληθε[ι]

4 [ασ ακουει μου τησ φωνησ] λεγει αυτω

5 [ο πιλατοσ τι εστιν αληθεια κ]αι τουτο̣

6 [ειπων παλιν εξηλθεν προσ] τουσ ιο[υ]

7 [δαιουσ και λεγει αυτοισ εγω ουδ]εμι[αν]

Übersetzung:37 Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. 38 Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. (Johannes 18,37-38):

Erwähnenswert ist, dass das o.g. älteste Fragment aus dem Neuen Testament aus einem Abschnitt stammt, wo sowohl die Kreuzigung Jesu als auch sein Anspruch „König“ zu sein beschrieben wird. Die Verse stimmen mit der heutigen Bibel überein und bestätigen, dass diese die originale Bibel ist.

1.3 Textkritik: Varianten und ihre Bedeutung

Die Textkritik des Neuen Testaments zeigt, dass die Vielzahl an Varianten in den Manuskripten zunächst erschreckend wirken mag, bei genauer Betrachtung jedoch ein Beleg für die Zuverlässigkeit des Textes ist. Hier wird die Natur der Varianten und ihre Auswirkungen auf die christliche Theologie beleuchtet.

Umfang und Anzahl der Varianten

Das griechische Neue Testament umfasst etwa 138.000 Wörter. Gleichzeitig existieren über 500.000 textliche Varianten in den erhaltenen Manuskripten. Diese hohe Zahl resultiert jedoch nicht aus einer fehlerhaften Überlieferung, sondern vielmehr aus der Fülle der Manuskripte: Über 5.800 griechische Handschriften erlauben eine umfangreiche Analyse. Hätten wir nur ein Manuskript, gäbe es keine Varianten – aber auch keine Möglichkeit, den Text zu überprüfen und zu validieren.

Die Natur der Varianten

Die überwiegende Mehrheit der Varianten, über 99 %, ist trivial und hat keine Auswirkungen auf den Sinn des Textes. Dazu gehören Rechtschreibfehler, Unterschiede in der Wortreihenfolge und minimale Abweichungen, die oft nicht einmal übersetzt werden. Ein Beispiel aus dem Griechischen zeigt, dass der Satz „Johannes liebt Maria“ auf über 500 Arten geschrieben werden kann, ohne den Sinn zu verändern. Solche Varianten spiegeln die Flexibilität der griechischen Sprache wider und sind für die Bedeutung irrelevant.

Nur ein sehr kleiner Anteil der Varianten – weniger als 0,2 % – ist sowohl bedeutungsvoll (sie verändern den Sinn des Textes) als auch plausibel authentisch. Diese wenigen Fälle sind der Fokus der wissenschaftlichen Diskussion.

Einfluss auf zentrale Glaubenslehren

Die Analyse zeigt klar, dass keine zentrale christliche Lehre durch bedeutende textliche Varianten infrage gestellt wird. Aussagen über die Gottheit Jesu (z. B. Johannes 1,1: „Das Wort war Gott“), die Jungfrauengeburt, Jesu Tod und Auferstehung sowie seine Wiederkunft bleiben in allen Manuskripten einheitlich erhalten. Textvarianten betreffen lediglich sekundäre Details, wie etwa die Frage, ob Jesus in Markus 9,29 zum Gebet und Fasten oder nur zum Gebet aufruft.

Widerlegung von Missverständnissen

Ein häufig geäußertes Missverständnis ist, dass der Text des Neuen Testaments durch die Überlieferung im Laufe der Zeit verfälscht wurde, ähnlich einem „Stille-Post-Spiel“. Diese Analogie ist jedoch irreführend. Anders als bei einer mündlichen Weitergabe ermöglicht die Vielzahl der Manuskripte eine systematische Überprüfung und Rekonstruktion des ursprünglichen Textes. Varianten entstehen nicht durch willkürliche Veränderungen, sondern durch den Reichtum der Überlieferungstradition.

Konsens unter Fachleuten

Selbst führende Kritiker des Neuen Testaments, wie der Textkritiker Bart Ehrman, bestätigen, dass wesentliche christliche Glaubensüberzeugungen nicht von textlichen Varianten betroffen sind. Diese Einsicht wird auch von anderen Gelehrten, unabhängig von ihrer religiösen Überzeugung, geteilt. Die Textkritik untermauert somit die Integrität und Zuverlässigkeit des Neuen Testaments.

Wesentliche christliche Glaubensüberzeugungen sind nicht von textlichen Varianten in der Manuskripttradition des Neuen Testaments betroffen.

Bart Ehrman in Misquoting Jesus, Paperback-Ausgabe, Seite 252

1.4 Der wissenschaftliche Text Nestle-Aland

Heutige Bibelausgaben basieren auf dem wissenschaftlichen Text von Nestle-Aland, der die Ergebnisse moderner Textkritik zusammenfasst. Diese Edition berücksichtigt sorgfältig Tausende von Manuskripten und gilt als der zuverlässigste Text des Neuen Testaments. Sie ermöglicht eine präzise Übersetzung und spiegelt die ursprünglichen Schriften so genau wie möglich wider, basierend auf dem aktuellen Stand der Manuskriptforschung.

1.5 Älter als die römisch-katholische Kirche

Die ältesten Manuskripte des NT stammen aus einer Zeit, die der Entstehung der römisch-katholischen Kirche als Institution vorausgeht. Viele dieser Manuskripte wurden in unterschiedlichen geographischen und kulturellen Kontexten erstellt und bewahrt, darunter auch in Gemeinden, die nicht unter einer zentralisierten kirchlichen Autorität standen. Dadurch wird deutlich, dass es keine Möglichkeit für eine universale Verfälschung des Textes gab. Die Vielzahl an Manuskripten aus Ostkirchen, westlichen Gemeinden und anderen Traditionen macht eine koordinierte Textmanipulation unmöglich.

2. Historische und archäologische Bestätigungen

2.1 Archäologische Funde

Archäologische Entdeckungen stützen die historische Genauigkeit des NT:

- Pontius Pilatus: Der Pilatus-Stein bestätigt die Existenz des Statthalters, der in den Evangelien genannt wird.

- Kaiphas: Das Ossuar mit der Inschrift „Josef, Sohn des Kaiphas“ belegt die Existenz des Hohepriesters.

- Nazareth-Dekret: Ein kaiserliches Edikt aus dem 1. Jh. gegen Grabschändung deutet auf die Auferstehungsberichte hin.

- Johanan, ein gekreuzigtes Opfer: Ein Skelett mit Nägeln in den Handgelenken bestätigt die historische Praxis der Kreuzigung.

- Megiddo-Mosaik: Dieses Mosaik, das aus dem 3. Jahrhundert stammt, enthält eine Inschrift, die auf frühe Christen und ihren Glauben an „Gott Jesus Christus“ verweist. Es ist einer der ältesten archäologischen Belege für die Verehrung Jesu als Gott.

- Alexamenos-Graffito: Dieses Graffito, datiert auf das 2. oder 3. Jahrhundert, zeigt eine karikaturistische Darstellung eines gekreuzigten Mannes mit einem Eselskopf, begleitet von der Inschrift „Alexamenos betet seinen Gott an“. Es ist ein früher Hinweis darauf, dass Christen Jesus als Gott verehrten.

2.2 Zeitgenössische Quellen

Auch nicht-christliche Quellen bestätigen Ereignisse und Personen des NT:

- Tacitus: Erwähnt Jesus Christus und dessen Hinrichtung unter Pontius Pilatus.

- Josephus: Bestätigt die Existenz von Johannes dem Täufer, Jakobus (Bruder Jesu) und Jesus selbst.

- Sueton: Erwähnt die Vertreibung der Juden aus Rom aufgrund von Streitigkeiten über „Chrestus“ (Jesus Christus).

3. Die Überlieferung des Alten Testaments

Während die Textüberlieferung des Neuen Testaments beeindruckend gut belegt ist, gilt ähnliches auch für das Alte Testament (AT). Die Frage, ob das AT verfälscht wurde, kann anhand historischer, archäologischer und textkritischer Analysen beantwortet werden. Besonders die Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer (Qumran-Rollen) im Jahr 1947 hat gezeigt, dass die hebräischen Schriften über Jahrhunderte hinweg nahezu unverändert geblieben sind.

Die Schriftrollen vom Toten Meer

Die Qumran-Schriftrollen, die zwischen 1947 und 1956 in Höhlen nahe des Toten Meeres gefunden wurden, enthalten zahlreiche Texte des Alten Testaments, insbesondere aus den Prophetenbüchern. Besonders bedeutend ist die Große Jesajarolle (1QJesajaA), die nahezu das gesamte Buch Jesaja enthält und auf etwa 200 v. Chr. datiert wird. Beim Vergleich dieser alten Handschriften mit mittelalterlichen Manuskripten, etwa dem Codex Leningradensis aus dem 10. Jahrhundert n. Chr., wurde festgestellt, dass der Text weitgehend übereinstimmt. Wissenschaftliche Analysen haben ergeben, dass 1QJesajaA zu etwa 96–99 % mit dem masoretischen Text übereinstimmt, abhängig von der Methodik der Zählung textlicher Varianten. Dies belegt, dass die alttestamentlichen Texte über mehr als 1.000 Jahre hinweg mit großer Genauigkeit überliefert wurden.

Untersuchungen mittels Radiokarbonmethode in den Jahren 1991 und 1994 datierten die Entstehung der Handschrift auf etwa 200 v. Chr.

Darüber hinaus gibt es unter den Schriftrollen vom Toten Meer einige Texte, die nahezu vollständig mit dem masoretischen Text übereinstimmen. Besonders bemerkenswert ist eine Schriftrolle aus Masada Masada Leviticusb, die Wort für Wort identisch mit dem masoretischen Text ist2. Diese Übereinstimmung zeigt eindrucksvoll, dass die jüdischen Schriftgelehrten über Jahrhunderte hinweg äußerst präzise Kopierpraktiken angewendet haben und dass der Text des Alten Testaments in seiner Essenz unverändert geblieben ist.

Die Masoretische Texttradition

Die Hauptquelle für heutige alttestamentliche Bibelübersetzungen ist der masoretische Text, der zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert n. Chr. von jüdischen Gelehrten (den Masoreten) sorgfältig überliefert und mit einem System von Vokalzeichen versehen wurde. Diese Gelehrten entwickelten strenge Überlieferungsregeln, um Fehler bei der Abschrift zu minimieren. Die masoretische Texttradition zeigt eine bemerkenswerte Kontinuität und Genauigkeit, die durch Vergleiche mit den Qumran-Texten bestätigt wird.

Weitere alte Textzeugen

Neben dem masoretischen Text sind weitere antike Übersetzungen des Alten Testaments überliefert, darunter die Septuaginta (LXX, eine griechische Übersetzung des 3. und 2. Jahrhunderts v. Chr.) und die Samaritanische Tora. Diese Texte zeigen, dass die alttestamentlichen Schriften bereits in der Antike weit verbreitet waren und in verschiedenen Traditionen überliefert wurden. Trotz kleinerer Unterschiede in einzelnen Formulierungen bestätigen diese Texte die grundlegende Integrität der alttestamentlichen Überlieferung.

Das Alte Testament ist nicht verfälscht

Die archäologischen Funde und die textkritische Analyse zeigen, dass das Alte Testament über Jahrhunderte hinweg sorgfältig kopiert und bewahrt wurde. Die Qumran-Rollen belegen, dass die heute bekannten alttestamentlichen Texte inhaltlich mit denen aus der Zeit um 200 v. Chr. übereinstimmen. Auch wenn es kleinere textliche Unterschiede gibt, betreffen diese vor allem Rechtschreibvarianten und sprachliche Anpassungen an den jeweiligen Zeitgeist. Der inhaltliche Kern blieb jedoch unverändert erhalten. Die These einer universellen Verfälschung ist daher nicht haltbar. Vielmehr zeigt sich, dass das Alte Testament ebenso wie das Neue Testament mit einer hohen Texttreue überliefert wurde.

4. Schlussfolgerung: Die Bibel ist nicht verfälscht

Wurde die Bibel verändert? Die einzigartige Überlieferung des NT, die Unterstützung durch archäologische und historische Quellen sowie die Erkenntnisse der Textkritik zeigen klar: Nein. Die Hypothese einer universellen Verfälschung ist angesichts der Belege nicht haltbar. Die in den Manuskripten festgestellten Varianten haben keinen Einfluss auf grundlegende Glaubensinhalte und ermöglichen vielmehr durch ihre Vielfalt eine präzise Rekonstruktion des ursprünglichen Textes.

Auch der Hinweis, dass Kirchenväter wie Origenes Unterschiede in den Manuskripten bemängelten, bestätigt keine universelle Verfälschung. Vielmehr verweist dies auf natürliche Kopierfehler und möglicherweise lokale Veränderungen, wie sie bei handschriftlichen Überlieferungen unvermeidlich sind. Gerade die hohe Anzahl und geographische Streuung der Manuskripte erlaubt es jedoch, diese Varianten zu analysieren und den ursprünglichen Text mit bemerkenswerter Genauigkeit wiederherzustellen. Dies unterstreicht die Integrität der neutestamentlichen Überlieferung und die Unhaltbarkeit der Annahme, der Text sei grundlegend verfälscht worden.

- Begründet Glauben: Wie historisch glaubwürdig ist das Neue Testament im Vergleich zu anderen antiken Quellen? (Dipl. theol. Fabian Mederacke). https://www.begruendet-glauben.org/theologie/mederacke-2019-nt-vergleich-antike-quellen/

↩︎ - Sean McDowell. (2025, 29. Januar). Did Wes Huff Exaggerate the Great Isaiah Scroll? This Scholar Might Surprise You. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=90_Mpiz1ons ↩︎

Schreibe einen Kommentar