Die Entdeckung des Megiddo-Mosaiks im Norden Israels gilt als eine der bedeutendsten archäologischen Funde der frühen Christenheit.

Mit seiner griechischen Inschrift, die Jesus Christus explizit als Gott bezeichnet, liefert das 1.800 Jahre alte Mosaik einen eindrucksvollen archäologischen Beleg dafür, dass Christen bereits im frühen 3. Jahrhundert an die Göttlichkeit Jesu glaubten. Dieser Fund wird als „die wichtigste Entdeckung seit den Schriftrollen vom Toten Meer“ gefeiert und rückt die biblische und historische Grundlage der christlichen Lehre von der Dreieinigkeit in ein neues Licht.

Die Entdeckung: Ein Blick in die Anfänge des Christentums

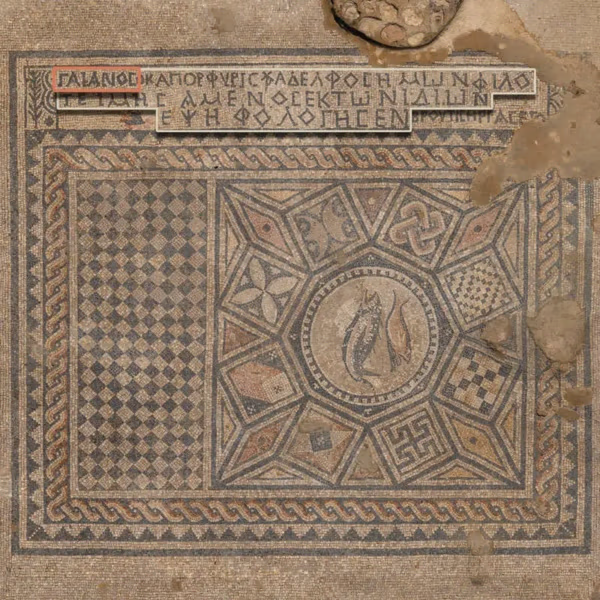

Im Jahr 2005 wurde das Mosaik unter dem Boden des Megiddo-Gefängnisses entdeckt, als Bauarbeiten an der Stelle durchgeführt wurden. Die Israelische Antikenbehörde (IAA) leitete daraufhin eine umfangreiche Ausgrabung ein, bei der nicht nur das Mosaik, sondern auch die Überreste einer der ältesten bekannten christlichen Gebetshallen aus dem frühen 3. Jahrhundert freigelegt wurden. Die Kapelle, deren Boden von dem Mosaik geschmückt war, wird auf das Jahr 230 n. Chr. datiert – ein Zeitraum, in dem Christen noch häufig verfolgt wurden und ihre Gottesdienste in privaten Räumen abhielten.

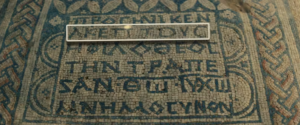

Das Mosaik umfasst eine Fläche von 54 Quadratmetern und enthält eine griechische Inschrift, die von zentraler Bedeutung ist. Sie lautet:

„Die gottesfürchtige Akeptous hat den Tisch für Gott Jesus Christus als Gedenkstätte gestiftet.“

Diese Worte sind bemerkenswert, da sie Jesus Christus ausdrücklich als Gott bezeichnen – und das zu einer Zeit, in der das Christentum noch nicht offiziell anerkannt war. Der Fund widerlegt die oft vorgebrachte Behauptung, dass die Göttlichkeit Jesu erst im Konzil von Nizäa (325 n. Chr.) „beschlossen“ wurde.

Transkription der Inschrift und ihre Bedeutung im Kontext des Megiddo-Mosaiks

Griechische Transkription der Inschrift: ΠΡΟΣΗΝΙΚΕΝ ΑΚΕΠΤΟΥΣ Ο ΦΙΛΑΘΩΕΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ Θῷ ΙΥ Χῷ ΛΗΜΗΝ ΣΥΝ

Übersetzung ins Deutsche: „Die gottesfürchtige Akeptous hat den Tisch für Gott Jesus Christus als Gedenkstätte gestiftet.“

Erklärung der Inschrift

Die Inschrift des Megiddo-Mosaiks ist ein bemerkenswertes Zeugnis der frühchristlichen Frömmigkeit und Theologie. Sie enthält drei sogenannte nomina sacra, die in der christlichen Kunst und Schriftkultur des frühen Christentums eine wichtige Rolle spielten. Diese heiligen Abkürzungen, die an einem Oberstrich über den Buchstaben zu erkennen sind, unterstreichen die Göttlichkeit Jesu und die zentrale Rolle, die er im Glauben der frühen Christen einnahm:

- ΘΩ (Theō):

- Abkürzung für ΘΕΩ/Θεῷ, den Dativ von Θεός (Theos, „Gott“).

- ΙΥ (Iēsou):

- Abkürzung für ἸΗΣΟΥ/Ἰησοῦ, den Dativ/Genitiv von Ἰησοῦς (Iēsous, „Jesus“).

- ΧΩ (Christō):

- Abkürzung für ΧΡΙΣΤΩ/Χριστῷ, den Dativ von Χριστός (Christus, „der Gesalbte“).

- Dies verdeutlicht die Anerkennung von Jesus als göttlicher Messias.

Kontext und Bedeutung der Inschrift

- Nomina sacra:

Die nomina sacra sind ein altes Schreibkonzept, bei dem heilige Namen durch die ersten und letzten Buchstaben eines Wortes abgekürzt und mit einem Strich darüber gekennzeichnet werden. Diese Tradition war nicht nur Platz sparend, sondern auch eine ehrerbietige Art, heilige Begriffe zu behandeln. Ihre Präsenz im Megiddo-Mosaik macht deutlich, dass die Göttlichkeit Jesu schon früh ein fester Bestandteil des christlichen Glaubens war. - Akeptous:

Die Erwähnung der Stifterin Akeptous zeigt, wie Frauen in der frühen Kirche eine bedeutende Rolle spielten. Durch ihre Hingabe und Großzügigkeit trug Akeptous dazu bei, diesen heiligen Ort zu schaffen, an dem Gott Jesus Christus verehrt wurde. - Theologische Aussage:

Die Kombination von „Gott“ und „Jesus Christus“ in einer einzigen Widmung ist ein starkes Indiz dafür, dass die frühen Christen Jesus nicht nur als menschlichen Lehrer oder Propheten betrachteten, sondern als göttlich und wesenseins mit Gott. Diese Überzeugung wird hier kunstvoll in einer religiösen Widmung verewigt.

Ein biblisch fundiertes Glaubenszeugnis

Das Megiddo-Mosaik fügt sich nahtlos in die biblischen und frühchristlichen Zeugnisse ein, die die Göttlichkeit Jesu bereits lange vor dem Konzil von Nizäa bezeugen. Es bestätigt, dass der Glaube an Jesus als Gott von Beginn an ein zentraler Bestandteil der christlichen Theologie war.

- Biblische Vorhersagen und Offenbarungen:

- Altes Testament: Schon in Jesaja 9,5–6 wird ein göttlicher Retter prophezeit: „Denn ein Kind ist uns geboren […], und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens.“ Diese Worte, Jahrhunderte vor Jesu Geburt niedergeschrieben, zeigen, dass der Messias als göttliche Person erwartet wurde.

- Neues Testament: Jesus bezeugte selbst seine Göttlichkeit. In Johannes 8:58 sagt er: „Ehe Abraham war, bin ich“, eine direkte Anspielung auf den göttlichen Namen „Ich bin“ aus 2. Mose 3:14. Ebenso bekannte der Apostel Thomas nach der Auferstehung Jesu: „Mein Herr und mein Gott!“ (Johannes 20:28).

- Frühchristliche Verteidigung:

- Ignatius von Antiochien (ca. 110 n. Chr.) schrieb in seinen Briefen: „Unser Gott Jesus Christus wurde von Maria geboren.“ Dieser Ausdruck war nicht metaphorisch gemeint, sondern spiegelte die Überzeugung der frühen Kirche wider, dass Jesus sowohl wahrer Gott als auch wahrer Mensch war.

- Irenäus von Lyon (ca. 180 n. Chr.) verteidigte in seinem Werk Adversus Haereses die Göttlichkeit Jesu gegen Häresien, die ihn auf einen bloßen Menschen oder ein geschaffenes Wesen reduzieren wollten.

- Römische Berichte:

- Der römische Statthalter Plinius der Jüngere schrieb in einem Brief an Kaiser Trajan (ca. 112 n. Chr.), dass Christen regelmäßig zusammenkamen, um Christus als Gott anzubeten. Diese Aussage bezeugt, dass die Göttlichkeit Jesu schon im 2. Jahrhundert ein fester Bestandteil des christlichen Glaubens war.

Das Konzil von Nizäa: Keine Neuerfindung, sondern Bestätigung

Das oft missverstandene Konzil von Nizäa (325 n. Chr.) bestätigte lediglich den bereits bestehenden Glauben der Kirche an die Göttlichkeit Jesu.

Es stellte sich gegen verschiedene theologische Strömungen, die die volle Göttlichkeit Christi in Frage stellten – insbesondere gegen die Lehre des Arius, den Arianismus eine Häresie, die behauptete, Jesus sei ein geschaffenes Wesen und nicht wesenseins mit Gott dem Vater. Das berühmte Nizäische Glaubensbekenntnis formulierte klar:

„Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott […], eines Wesens mit dem Vater.“

Das Megiddo-Mosaik bezeugt jedoch, dass diese Überzeugung weit vor Nizäa existierte und von den frühen Christen nicht nur geglaubt, sondern auch künstlerisch festgehalten wurde.

Die Symbolik des Mosaiks

Das Mosaik enthält neben der Inschrift auch Darstellungen von Fischen, einem der frühesten Symbole des Christentums. Fische standen für das Glaubensbekenntnis „Ichthys“ – eine Abkürzung für „Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter“. Diese Symbolik verweist sowohl auf Jesu Wunder der Brot- und Fischvermehrung (Lukas 9:16) als auch auf seine Rolle als Erlöser der Menschheit.

Besonders bemerkenswert ist die Erwähnung von Akeptous, einer Frau, die das Mosaik und die Gebetshalle durch ihre Spende unterstützte. Dies zeigt die bedeutende Rolle von Frauen in der frühen Kirche, die oft unterschätzt wird.

„Das Mosaik (im Bild) präsentiert bahnbrechende physische Beweise für die Praktiken und Überzeugungen der frühen Christen, einschließlich des ersten archäologischen Vorkommens des Ausdrucks ‚Gott Jesus Christus‘“ – Alegre Savariego

Bedeutung für die Theologie und Archäologie

Das Megiddo-Mosaik ist mehr als ein beeindruckendes Kunstwerk – es ist ein direkter archäologischer Beweis für die Überzeugungen der frühen Christen. Es bestätigt, dass Jesus Christus bereits lange vor der sogenannten Mailänder Vereinbarung von 313 n. Chr., die dem Christentum erstmals rechtliche Gleichstellung gewährte, als Gott verehrt wurde. Es widerlegt zudem moderne Mythen, die behaupten, die Göttlichkeit Jesu sei ein späteres kirchliches Konstrukt.

Ein Zeugnis des Glaubens für die Welt

Nach seiner derzeitigen Ausstellung im Museum of the Bible in Washington, D.C., wird das Megiddo-Mosaik 2025 nach Israel zurückkehren, wo es an seinem Fundort öffentlich zugänglich gemacht wird. Diese Entdeckung bietet Christen weltweit eine greifbare Verbindung zu den Anfängen ihres Glaubens und eine Bestätigung dessen, was die Bibel und die frühen Kirchenväter seit Jahrhunderten lehren:

Jesus Christus ist Gott – gestern, heute und in Ewigkeit.

Schreibe einen Kommentar zu Klaus Huber Antworten abbrechen